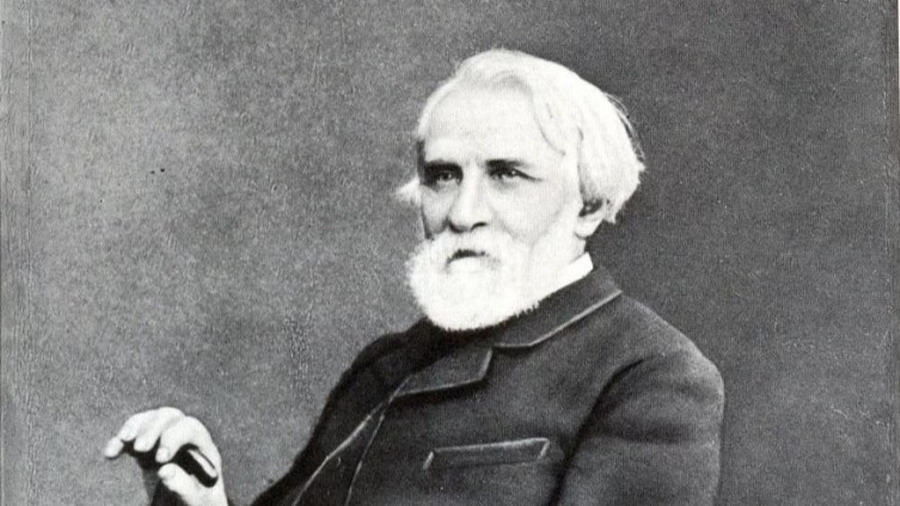

В Англии Тургенев, как и многие его современники, оказался главным образом для того, чтобы встретиться со своим старым знакомым, политическим эмигрантом Александром Герценом. Заодно он познакомился с несколькими английскими литераторами, среди которых был историк Томас Карлейль, известный поклонник героического начала в истории и олицетворяющего его самодержавия. Тургенев, как и Герцен, имел возможность оценить, каково жить под такой властью, и к идеям Карлейля относился без восторга.

Я провел вечер у Томаса Карлейля. Он много спрашивал меня о положении России, о покойном императоре Николае, которого он упорно считает великим человеком; мне пришлось говорить по-английски, и, клянусь, это было не так-то просто. В конце концов я кое-как выпутался. Карлейль — человек большого ума и своеобразия, но он стареет и, старея, запутывается в одном парадоксе: дурные стороны свободы, с которыми он сталкивается, кажутся ему невыносимыми, и он принялся проповедовать покорность, покорность вопреки всему. Он очень любит русских, потому что они, согласно его идее, в высшей степени обладают способностью повиноваться, и ему было неприятно услышать от меня, что эта способность не так безоговорочна, как он себе вообразил. «Вы отняли у меня иллюзию», — воскликнул он. Теперь он пишет историю Фридриха Великого, который с юности был его героем именно потому, что умел подчинять себе других. Есть такая русская пословица: обжегшись на молоке, дуют на воду. Хотел бы я увидеть Карлейля в шкуре русского, хотя бы неделю; он бы запел по-другому. Впрочем, он очень милый и добродушный, как и его жена.

Из письма Полине Виардо. 6 июня 1857 года

Тургенев побывает в Англии еще несколько раз, несмотря на довольно ироничное отношение к англичанам. Вот, например, его отзыв о визите в местный ресторан:

Один из важных дворецких, бесшумно двигаясь на гуттаперчевых подошвах своих лакированных башмаков, внес в столовую серебряную суповую чашу и передал ее другому; этот другой, в свою очередь, подал ее третьему, и уже этот третий — самый важный — поставил ее передо мной. Затем с тем же церемониалом появилось под серебряным колпаком серебряное же блюдо, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить, с какою торжественностью самый важный дворецкий поставил его перед Жемчужниковым и какими-то особенными носовыми звуками произнес: «First cotlett»… Мною вдруг обуяло какое-то исступление; что есть мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: «Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша! Каша!»