Берестяные грамоты представляют собой, пожалуй, самый своеобразный вид древнерусских письменных источников. Нигде более в славянском мире они не известны и на общеевропейском фоне также выглядят как исключительное явление.

Так обстоит дело с внешней точки зрения, если иметь в виду соединение материала, бересты и техники письма твердым заостренным инструментом по эластичной поверхности.

Между тем в функциональном плане как памятники бытового практического письма берестяные грамоты далеко не одиноки и находят много параллелей в разных культурных традициях. Это и японские и китайские мокканы — записи и письма на деревянных табличках, — и клинописная переписка вавилонских и ассирийских купцов, и папирусы бытового содержания из египетского Оксиринха. В Европе же близкие аналоги берестяных грамот представляют, например, записи и письма на тонких деревянных пластинах, которые были найдены при раскопках крепости Виндоланда в Римской Британии.

Между тем в функциональном плане как памятники бытового практического письма берестяные грамоты далеко не одиноки и находят много параллелей в разных культурных традициях. Это и японские и китайские мокканы — записи и письма на деревянных табличках, — и клинописная переписка вавилонских и ассирийских купцов, и папирусы бытового содержания из египетского Оксиринха. В Европе же близкие аналоги берестяных грамот представляют, например, записи и письма на тонких деревянных пластинах, которые были найдены при раскопках крепости Виндоланда в Римской Британии.

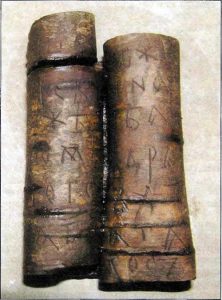

Наконец, самая близкая по времени аналогия — это так называемый «Бергенский архив» рунических документов, записей и писем на обструганных деревянных палочках, которые были найдены в Норвегии, в Бергене, в том же 1951 году, когда произошло открытие берестяных грамот.

Все эти традиции бытового письма содержат образцы текстов, которые подчас разительно напоминают берестяные письма по содержанию, а иногда и по форме. В то же время каждая из таких традиций обладает своей культурной спецификой. Эта специфика определяется отношением, в котором бытовое письмо находится к корпусу авторитетных для своего времени и региона текстов.

На Руси эти отношения определялись двумя факторами. Одним из них была относительная близость живой восточнославянской речи к церковнославянскому языку как языку литературы. В отличие, скажем, от латыни в средневековых германских странах, церковнославянский язык воспринимался на Руси как высокая разновидность местного языка, это был свой книжный язык. И языковая доступность книжной культуры открывала возможность для распространения письма в быту, обусловливала ту легкость, с которой человек, научившийся читать церковные книги, мог использовать этот навык, для того чтобы, скажем, составить список своих должников или написать письмо жене из дальней поездки.

Вторым фактором был строго конфессиональный, религиозный характер церковнославянской литературы. Алфавит, созданный Константином Философом, был алфавитом миссионерским. Он предназначался специально для записи основных текстов христианского вероучения. И это отличало его, скажем, от латинского и греческого алфавитов, от скандинавского рунического письма. По словам Черноризца Храбра, автора известного трактата «О письменах», славянские письмена «честнейше греческих», поскольку они были созданы святым мужем, а греческие создали «еллины поганые», то есть язычники-греки. Этот ореол сакральности, окружавший славянское письмо, в принципе не должен был способствовать распространению письма в быту. Поскольку распространение в бытовой сфере миссионерского письма, созданного для записи сакральных текстов, — это, вообще говоря, есть не что иное, как его профанация в самом буквальном смысле, со всеми вытекающими отсюда проблемами.

Есть яркое свидетельство того, что бурный расцвет светского письма вызывал известную озабоченность в церковных кругах. Знаменитый новгородский автор XII века Кирик записал вопрос, который он задал епископу Нифонту: «Не грех ли, владыка, ходить ногами по грамотам, если кто-то, изрезав их, побросает, а слова можно будет разобрать?» Характерно, что Нифонт не нашелся что ответить. Он промолчал, как сказано в одной из редакций «Вопрошания Кирика», что неудивительно, поскольку ему, как просвещенному иерарху, воспитанному на византийской книжной традиции, было, естественно, чуждо представление о сакральности письма как такового. С другой стороны, в это время, в середине XII века, существование помимо церковной книжности бытового светского письма было уже свершившимся фактом.

Есть яркое свидетельство того, что бурный расцвет светского письма вызывал известную озабоченность в церковных кругах. Знаменитый новгородский автор XII века Кирик записал вопрос, который он задал епископу Нифонту: «Не грех ли, владыка, ходить ногами по грамотам, если кто-то, изрезав их, побросает, а слова можно будет разобрать?» Характерно, что Нифонт не нашелся что ответить. Он промолчал, как сказано в одной из редакций «Вопрошания Кирика», что неудивительно, поскольку ему, как просвещенному иерарху, воспитанному на византийской книжной традиции, было, естественно, чуждо представление о сакральности письма как такового. С другой стороны, в это время, в середине XII века, существование помимо церковной книжности бытового светского письма было уже свершившимся фактом.

Откуда же берет начало эта традиция бытового письма на Руси? В каком отношении она находится к книжной кирилло-мефодиевской традиции? На этот вопрос отвечают по-разному, что неудивительно, поскольку от эпохи возникновения славянской письменности древнейшие дошедшие до нас памятники древнерусской письменности отделяет довольно большой интервал. Какой именно? Это вопрос.

Традиционная точка зрения связывает начало русской письменности с крещением Владимира в 988 году и учреждением церковной организации на Руси. Сразу после этого Владимир, согласно «Повести временных лет», послав, стал «поимати дети у нарочитой чади (то есть у знати) и отдавать их в учение книжное».

Вместе с этим параллельно существует и представление, согласно которому Русь знала письмо задолго до своего официального крещения. Я, конечно, не имею в виду «Велесову книгу» или какие-нибудь славянские руны. Это удел воинствующих дилетантов и фальсификаторов. И спорить с этим бессмысленно, можно только игнорировать. А что действительно можно обсуждать — это возможность раннего знакомства Руси с кирилло-мефодиевской традицией.

Действительно, теоретически такая возможность была в ходе первоначального распространения христианства на землях Руси и в ходе торгово-экономических связей с Византией. В этой связи иногда упоминают договоры Руси с греками, дошедшие до нас в «Повести временных лет». Эти договоры, безусловно, ценнейшие аутентичные источники, но дошли они до нас в переводах, сделанных, по-видимому, незадолго до составления самой «Повести временных лет», в 1110-е годы. Поэтому говорить о существовании при дворе Игоря и Святослава канцелярии, пользовавшейся древнерусским или церковнославянским языком, эти тексты никак не могут.

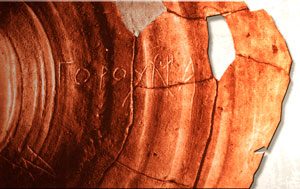

С другой стороны, существует небольшое количество археологических предметов, которые нередко рассматриваются как свидетельство раннего использования письма на Руси в коммерческой и административной сфере. Это в первую очередь знаменитая гнездовская надпись на корчаге, датированная второй четвертью X века, найденная в 1949 году. На корчаге действительно записано славянское слово, скорее всего, «Горун» — имя владельца этого предмета.

С другой стороны, существует небольшое количество археологических предметов, которые нередко рассматриваются как свидетельство раннего использования письма на Руси в коммерческой и административной сфере. Это в первую очередь знаменитая гнездовская надпись на корчаге, датированная второй четвертью X века, найденная в 1949 году. На корчаге действительно записано славянское слово, скорее всего, «Горун» — имя владельца этого предмета.

Упоминают также печать Святослава Игоревича. Наконец, так называемые новгородские цилиндры — это деревянные цилиндрические бирки, при помощи которых опечатывались мешки с данью. Два таких цилиндра были датированы временем новгородского княжения Владимира Святославича, то есть до 980 года.

Вот, казалось бы, прямое свидетельство того, что традиция бытового и делового письма, представленная в XI веке берестяными грамотами, восходит к X веку и является продолжением дохристианской традиции.

Однако при ближайшем рассмотрении фактическая база этого представления оказывается крайне зыбкой. Гнездовская надпись может быть не только славянской, но и греческой. К тому же сама корчага, вполне вероятно, была захвачена или привезена из Причерноморья, и в таком случае надпись является памятником не древнерусской, а болгарской эпиграфики. На печати Святослава Игоревича вообще не читается практически ничего. А новгородские цилиндры были передатированы, и сейчас уже ясно, что они относятся ко второй четверти — середине XI века.

Таким образом, реальных памятников употребления письма на Руси до официального крещения у нас нет.

Совершенно другая картина наблюдается по другую сторону от этого рубежа. Владимир, крестившись, начинает чеканить монету в подражание Византии. На этих монетах появляются надписи «Владимир на столе, а се его серебро».

Вот эти надписи как раз и являются древнейшими памятниками древнерусской письменности. Письмо здесь используется как форма репрезентации новой христианской власти. И такое его использование уже, конечно, заставляет предполагать употребление письма и по основному назначению, то есть в богослужебной книжности. В этом отношении, конечно, историческое значение имела находка в Новгороде восковой псалтыри в 2000 году. Это кодекс на трех деревянных дощечках с сохранившимся на воске текстом псалмов. Археологически датируется первой четвертью XI века. И, судя по некоторым признакам, предмет этот попал в землю в самом начале этого периода, то есть вот перед нами книжность эпохи Владимира.

Но вот что важно: новгородская псалтырь залегала в земле на 30 см глубже слоя, из которого происходят первые берестяные грамоты, а это слой 1030-х годов. То есть это означает, что существовало время, в которое книжная культура уже существовала на Руси, а в быту письмо еще не было распространено.

Но вот что важно: новгородская псалтырь залегала в земле на 30 см глубже слоя, из которого происходят первые берестяные грамоты, а это слой 1030-х годов. То есть это означает, что существовало время, в которое книжная культура уже существовала на Руси, а в быту письмо еще не было распространено.

Чем объясняется этот зазор? Из того, что я уже сказал, ясно, что бытовая письменность Руси XI века не является продолжением тянущейся из X века традиции, но представляет собой побочный продукт развития церковной культуры. Но этот продукт не мог возникнуть сам по себе. Нужно было, чтобы появилась социальная среда, готовая использовать такую форму коммуникации. То есть нужно было, чтобы выросло поколение грамотной элиты, которое выросло уже в христианизированной стране, для которого письменность была уже данностью и которое было готово осознать полезность письма в практической сфере, а не только в сфере церковной.

По-видимому, у нас есть свидетельство выхода этого поколения на историческую сцену. Под 1030 годом новгородско-софийские летописи сообщают, что Ярослав, вернувшись в Новгород из похода на чудь, собрал от попов и старост 300 детей и отдал их в обучение книгам.

Это поколение новгородских школьников 1030-х годов сыграло в истории русской письменности поистине выдающуюся роль. К нему принадлежал, очевидно, знаменитый поп Упырь Лихой, переписавший в 1047 году «Книгу толковых пророков». К нему относился дьякон Григорий, писец Остромирова Евангелия 1057 года. Но к нему же и принадлежали писцы первых берестяных грамот, а также те новгородские чиновники, которые, собирая дань, опечатывали мешки подписанными деревянными цилиндрами. Это было то поколение, которое, восприняв письмо в стенах храма, вынесло его на улицу.

Но замечательно, что, распространившись в быту, письмо сохраняло связь с породившей его церковной культурой. И самым ярким проявлением этого является то, что многие письма XI–XII веков начинаются знаком креста. Это означает, по-видимому, что для авторов этих писем письмо представляло не просто практическое удобство, но было и формой проявления их христианской идентичности.

Алексей Гиппиус, филолог